認定こども園について

認定こども園とは

ほうりんじ幼稚園は1968年(昭和43年)の創立以来、幼児期の教育・保育及び地域における子ども・子育て支援を行なってきました。近年、子育て家庭のニーズは多様化し、幼稚園は多様な生活スタイルに対応できることが求められています。国の法制度としては、2015年4月から「子ども・子育て関連3法※1」に基づいた「子ども・子育て支援新制度」が導入されました。

ほうりんじ幼稚園は、創立50年を迎える平成29年度に新制度「幼稚園型認定こども園 単独型※2」へ移行することで、多様な地域のニーズに応えると共に、今後も恒久的にほうりんじ幼稚園の教育保育活動を維持、継続、向上させます。

- 1「子ども・子育て関連3法」

子ども・子育て支援法、改正認定こども園法、関連法律の整備に関する法律。 - 2「幼稚園型認定こども園単独型」幼稚園型認定こども園の類型は①単独型、②接続型、③並列型がある。

①単独型:3~5歳児(1号認定・2号認定)を認可幼稚園で受け入れる。

②接続型:0~2歳(3号認定)を併設保育機能施設、3~5歳(1号認定・2号認定)を認可幼稚園で受け入れる。

③並列型:3~5歳(1号認定)を認可幼稚園、0~2歳(3号認定)、3~5歳(2号認定)を併設保育機能施設で受け入れる。

制度の概要

「教育・保育の必要量の認定」制度の導入

- 幼稚園型認定こども園となるほうりんじ幼稚園に就園する際は、あきる野市に申請し、1号または2号の「認定」※3を受けることが必要になります。

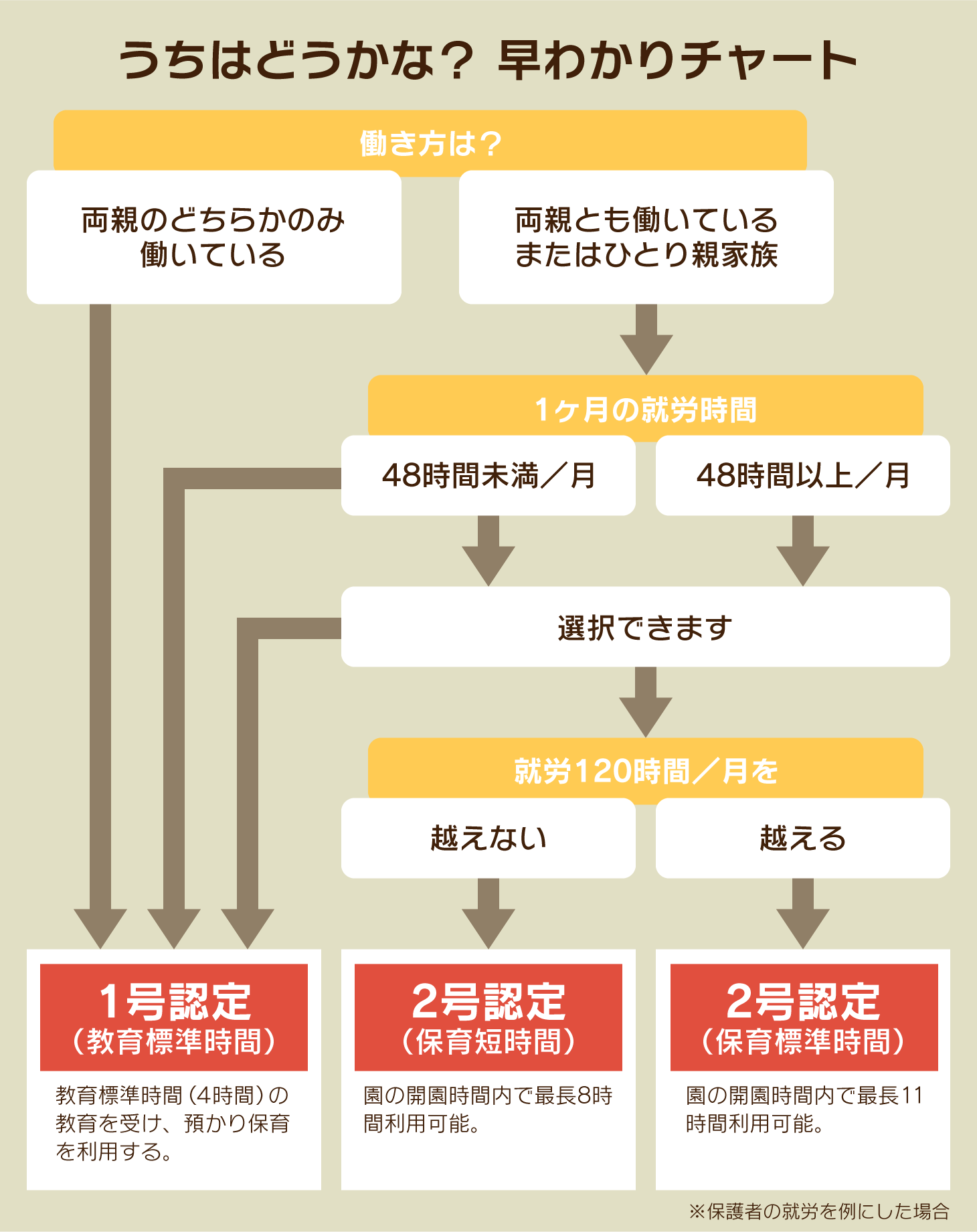

- 2号認定はフルタイム就労だけでなく、パートタイマーなど短時間就労の保護者の子どもを公的保育で受け入れることができるように、「保育の必要量の認定」が導入されます。申請によって保育の必要量の認定をあきる野市が行い、保護者の就労状況等に応じて「保育標準時間」「保育短時間」※4の認定がなされます。

- 1号認定・2号認定共に、国基準をもとにあきる野市が決定した所得に応じた月額保育料となります。よって、各家庭の所得階層によって保育料が異なります。また、従前の「幼稚園就園奨励費」は受けられなくなります。※5 ※6

- 3「認定」 市は申請内容に応じて①1号認定、②2号認定、③3号認定の認定を行います。

①1号認定:従来どおり教育標準時間(4時間)を受け、必要に応じて延長保育(預かり保育)や長期休暇中の預かり保育を利用する。

②2号認定:3歳以上児が保育の必要性により認定を受ける。

③3号認定:0~2歳児が保育の必要性により認定を受ける。 - 4「保育標準時間」「保育短時間」

2号認定の認定を受けた場合、①「保育標準時間」、①「保育短時間」のどちらかになります。

①「保育標準時間」の認定を受けた場合は、原則的な保育時間として8時間、最大で11時間の利用ができます。

認定基準はフルタイムまたはパートタイム120時間/月 程度以上の就労です。

①「保育短時間」の認定を受けた場合は、保育時間として8時間の利用ができます。認定基準はパートタイム48時間/月程度以上の就労です。いずれの場合も標準教育時間をクラスですごし、それ以外の時間は朝組・虹組で過ごす形です。 - 5「幼稚園就園奨励費」 幼稚園教育の普及充実と保護者の方の経済的負担を軽減するための補助金。新制度ではあきる野市が決定する保育料に同等の負担軽減が反映されているため、受けられなくなります。

- 6 1号認定の子どもに対する従前の「私立幼稚園等園児保護者負担軽減費補助金」は継続して受けられる予定です。

「2号認定」とは?

2号認定には、保育を必要とする事由のいずれかに該当することが必要です。

事由

- 就労(月48時間以上)

- 妊娠、出産

- 保護者の疾病、障がい

- 親族の介護・看護 など

利用時間は、保育を必要とする事由と保護者の就労状況等により2種類に区分されます。月120時間以上の就労で「保育標準時間」、月48時間以上の就労で「保育短時間」となります。

- 2号認定を受けた家庭が定員を超えた場合、2号認定で入園できない場合があります。その場合は1号認定での入園となります。

- 各号の認定はあきる野市が行います。

経費一覧

こちらをご確認ください。

私立幼稚園児(認定こども園児)保護者に対する補助金について

認定こども園に通う家庭に対する補助金は、1号認定児と新2号認定児に対する「私立幼稚園等園児保護者負担軽減費補助金」と、市による給食食材費に対する補助金と、国の制度による副食費徴収免除補助金、満3歳児(第2子以降)の保育が必要な園児の預かり保育料の一部補助があります。

私立幼稚園等園児保護者負担軽減費補助金※7

| 世帯区分 | 対象となる世帯 | 補 助 対 象 経 費 |

補助金額 (月額) |

||

|---|---|---|---|---|---|

| 1人在園の場合 及び第1子 |

第2子 | 第3子以降 | |||

| 1 | 生活保護法の規定により保護を受けてる世帯 | 保 育 料 及 び そ の 他 の 納 付 金 又 は 特 定 負 担 額 |

9,600円 | 9,600円 | 9,600円 |

| 2 | 当該年度(4月から8月までの月分の補助金については、前年度とする。以下同じ。)に納付すべき区市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | 6,600円 (9,600円) |

9,600円 | 9,600円 | |

| 3 | 当該年度に納付すべき区市町村民税の所得割が77,100円以下となる世帯 | 5,200円 (6,600円) |

5,200円 (9,600円) |

9,600円 | |

| 4 | 当該年度に納付すべき区市町村民税の所得割が211,200円以下となる世帯 | 5,200円 | 5,200円 | 9,000円 | |

| 5 | 当該年度に納付すべき区市町村民税の所得割が256,300円以下となる世帯 | 5,200円 | 5,200円 | 8,400円 | |

| 6 | 上記世帯区分以外の世帯 | 5,200円 | 5,200円 | 5,200円 | |

| 7 | 幼稚園類似の幼児施設に幼児が在籍する世帯 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | |

- この表において区市町村民税の所得割とは、住宅借入金等特別税額控除、配当控除及び外国税額控除及び寄付金税額控除の適用前の額とします。

- この表において、「第2子」「第3子」とは同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者、又は次の条件を満たす兄姉を有する幼児という意味です。

- 幼稚園、特別支援学校幼稚部、幼稚園類似の幼児施設、保育所(東京都認証保育所を含む。)又は認定こども園に在籍する兄又は姉

- 小学校1年生から3年生まで(世帯区分が1又は2に該当する世帯は小学校1年生以上)の兄又は姉

- 児童心理治療施設通所部に入所又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用する就学前児童

- この表において、次に掲げる世帯は、括弧内の金額とします。

- ひとり親世帯(事実婚や、単身赴任などで別居している世帯は該当しません。)

- 身体障害者手帳をお持ちの方、療育手帳をお持ちの方、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、特別児童扶養手当受給者の方、障害基礎年金受給者の方がいる世帯

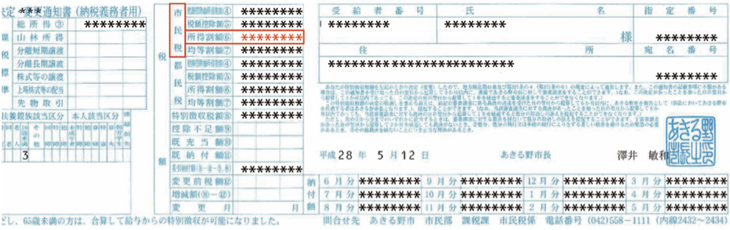

市民税 所得割課税額

「給与所得等に係る市民税・都民税 特別徴収税額の決定通知書」(上のサンプル)に記載されている市民税 所得割額(世帯合計)が利用者負担や補助金額の基準となります。

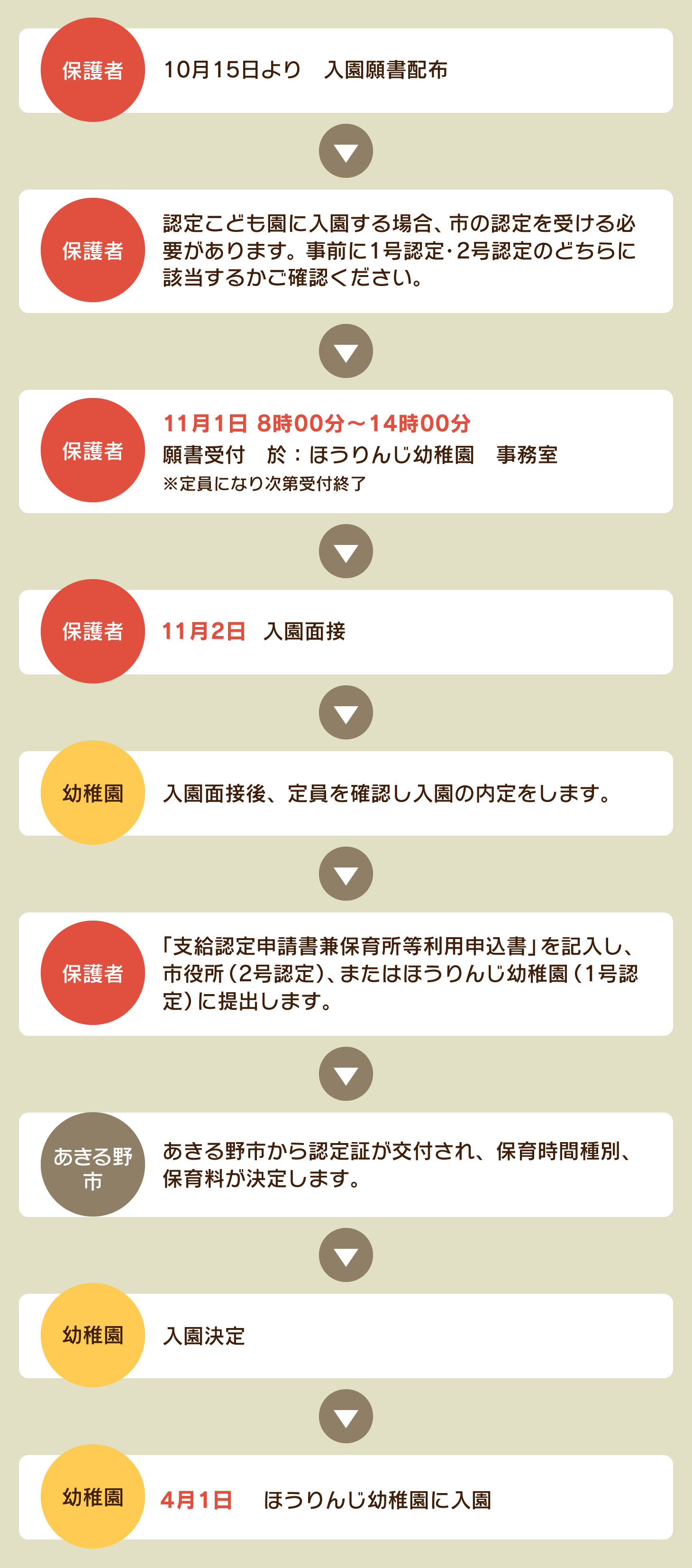

入園手続きフローチャート

その他

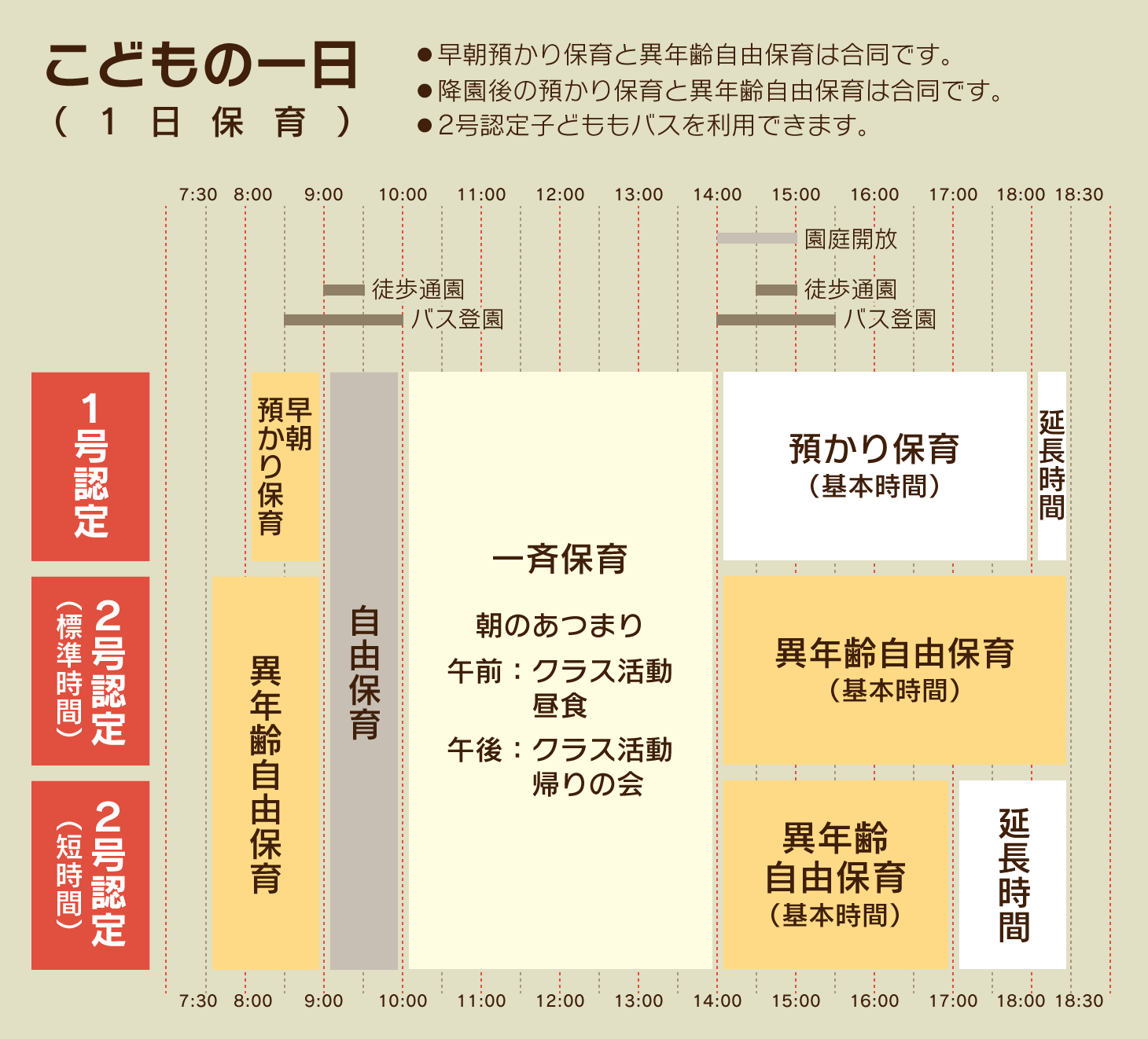

①開所時間

ほうりんじ幼稚園は朝の7時30分から夕方6時30分までの11時間開所です。

- 便宜上1号認定・2号認定を分けて掲示、預かり保育・異年齢自由保育と呼び方を変えていますが、認定によってクラスが分かれるということではありません。一つのクラスに1号認定、2号認定が混在する形となります。

②預かり保育

早朝と保育終了後、長期休暇中の預かり保育を行います。1号認定子どもは利用時間に応じた費用が必要です。特に、1号認定こどもが18時から18時30分の延長時間を利用する場合は前日までに予約が必要で、500円/日の利用料がかかります。2号認定子どもは預かり保育の時間が基本時間(8時間または11時間)に含まれますのでその範囲内であれば費用は必要ありません。ただし、保育短時間認定子どもが17時以降の延長時間を利用する場合は前日までに予約が必要で、18時までが100円/日、18時30分までが500円/日の利用料がかかります。半日保育の期間や長期休暇中に預かり保育を利用する場合でも、2号認定子どもには給食を供します。

標準教育時間前後の預かり保育、異年齢自由保育、延長時間を利用する場合は1号認定・2号認定共に利用日ごとの利用申し込みが必要です。また、長期休暇中の利用については休暇前に利用申し込みをしていただきます。

③休業日

通年平日は2号認定子どもに対する保育を行います。園の休業日は土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日)のみとなります。1号認定子どもは上記に加え、開園記念日(6月10日)、各行事の振替休日、都民の日(10月1日)が休園となります。長期休暇中は預かり保育を利用することができます。

④保育料

これまでの保育料は全員同額の月額保育料(21,000円/月)、教材費(1,000円/月)、施設費(10,000円/年)、冷暖房費(7,000/年)でした。認定こども園の保育料は1号認定、2号認定、それぞれの階層区分で異なる保育料となります(保育料一覧表参照)。また、どちらも月額保育料に教材費、施設費、冷暖房費が含まれます。

保育料の他に徴収する費用は以下のとおりです。

利用者負担額

0円

特定負担額

| 教育充実費 | 1号児 | 3,000円 | 1ヶ月 |

| 2号児 | 2,000円 | 1ヶ月 | |

| 施設充実費 | 1号児 | 2,200円 | 1ヶ月 |

| 2号児 | 0円 | 1ヶ月 |

実費徴収

| 給食食材費 | 1号児 | 主食材料費 500円 | 1ヶ月 |

| 副食材料費 2,500円 | |||

| 2号児 | 主食材料費 0円 | 1ヶ月 | |

| 副食材料費 4,500円 | |||

| 絵本代 | 1,000円 | 1ヶ月 |

その他

| バス代(利用者のみ) | 3,500円 | 1カ月 |

| 制服購入費用 | 53,865円(概算) | 1式 |

| 教材購入費用 | 7,460円(概算) | 1式 |

| 父母の会会費 | 3,000円 | 半年 |

| 試食会 | 300円 | 年中時 |

| お泊り保育食事代 | 1,000円(概算) | 年長時 |

| 卒園DVD代金 | 9,500円 | 年長時 |

| 卒園積立金 | 20,000円 | 年長時 |

| 各行事DVD | 5〜6,000円 | 希望者 |

| 制服代金 | ジャケット | ¥10,780 |

| ズボンorスカート | ¥7,160 | |

| 冬ブラウス | ¥3,795 | |

| 夏ブラウス | ¥3,245 | |

| スモック | ¥1,760 | |

| 夏スモック | ¥1,050 | |

| ハイソックス | ¥720 | |

| 体操着(上) | ¥4,400 | |

| 体操着(下) | ¥4,180 | |

| ブルゾン | ¥7,208 | |

| 帽子 | ¥4,070 | |

| カバン | ¥5,500 | |

| 小計 | ¥53,865 |

| 教材代金 | 粘土板 | ¥580 |

| 粘土ケース | ¥300 | |

| 粘土ベラ | ¥240 | |

| はさみ | ¥480 | |

| パステル | ¥760 | |

| マーカー | ¥940 | |

| のり | ¥210 | |

| 粘土 | ¥530 | |

| お道具箱 | ¥910 | |

| 自由画帳 | ¥230 | |

| コップ | ¥250 | |

| 名札 | ¥150 | |

| 出席カード | ¥420 | |

| ゴム印 | ¥200 | |

| 色帽子 | ¥1,260 | |

| 小計 | ¥7,460 |

⑤入園料

これまで入園時に入園料をお預かりして在園中の教育に要する費用に当てていましたが、認定こども園に移行することで、教育・保育に要する費用は毎月の利用者負担額で賄うことになります。よって、平成29年度新入園児に関しては入園料の納入は無くなります。また、現在在園の平成29年度年少児、年中児、年長児につきましてもお預かりしている入園料の一部を返金します。ただし、入園年度のあきる野市私立幼稚園就園奨励費補助金および私立幼稚園等園児保護者負担軽減費補助金で入園料に対する補助を受けている家庭はその額をのぞきます。

Q&A

新制度では入園手続きはどうなりますか?

入園に関してはこれまでと同様に10月15日より願書配布、11月1日に願書を受付、2日に入園面接です。新たな手続きとしては、入園内定した際にお渡しする「支給認定申請書兼保育所等利用申込書」に記入して市の認定を受ける必要があります。

入園内定とはどういう意味ですか?

新制度に移行し、全員が市から認定を受ける必要があり、1号認定または2号認定を受けたのちに1号または2号での入園が確定となります。認定前に入園すること自体は決定していますが、保育料についても認定を受けた際に確定する為に、「内定」としています。

給食はどうなりますか?

1号認定・2号認定ともに一日保育日の給食はこれまでどおりです。2号認定の子どもにはすべての保育日で給食があります。1号認定の子どもが半日保育日や長期休暇中に預かり保育を利用する場合、これまでどおりお弁当持参となります。

保育料以外の費用はどのようになりますか?

従来どおり、保育料以外に実費徴収費用(P11参照)があります。

0~2歳児について、保育機能施設を設置する予定はありますか。

0から2歳については現時点で併設保育機能施設の設置について地域のニーズが確認できていないため、設置する予定はありません。

新制度に移行することで園の方針が変わりますか。

変わりません。新制度「幼稚園型認定こども園単独型」へ移行することで、多様な地域のニーズに応えると共に、今後も恒久的にほうりんじ幼稚園の教育保育活動を維持、継続、向上させることが目的です。

園での過ごし方はどのようになりますか。

どの区分も園児の教育に分け隔てはありません。ただし、保育の必要量に応じて、預かり保育・延長時間について異なります。